Эффективность оптимизации здравоохранения: правовые аспекты

Аннотация

В статье анализируется противоречивый характер законодательных и иных правовых актов федеральных и региональных органов власти по внедрению новых форм организации труда и заработной платы в сфере здравоохранения. Описаны негативные последствия подобных правовых мероприятий. Отмечены очередные намерения разработчиков правовых источников, посвященных исправлению негативных ситуаций в экономике.

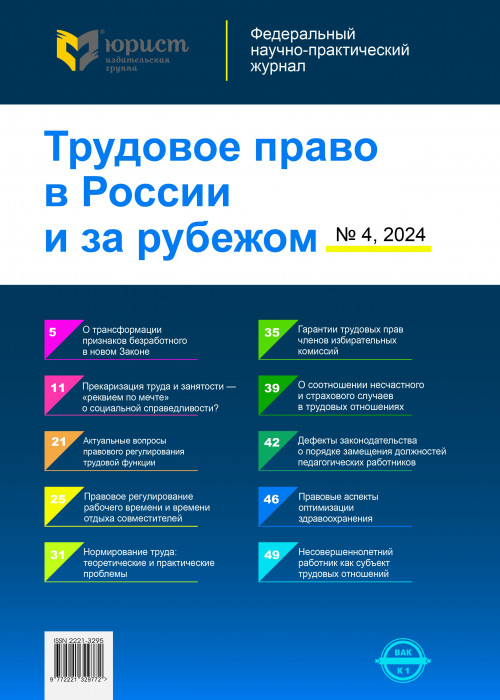

| Тип | Статья |

| Издание | Трудовое право в России и за рубежом № 04/2024 |

| Страницы | 46-48 |

| DOI | 10.18572/2221-3295-2024-4-46-48 |

Говоря о действенности правовых мероприятий, проводимых в бюджетной сфере, обратимся к научному авторитету В.И. Никитинского, который отмечал, что цель правовой нормы является эталоном оценки ее эффективности. Но были ли благостные цели трудового законодательства (ст. 1 ТК РФ) образцами при принятии оптимизаторских решений?

Представляется, что правовые факторы здесь были вторичны. А вот чиновничья инициатива, определившая направления развития отечественной социальной политики, оказалась первичной. Идейным вдохновителем и архитектором медицинской реформы стал бывший министр здравоохранения М.Ю. Зурабов, продолживший ее кураторство в роли советника Президента России. В ноябре 2004 г. он провозгласил реформу здравоохранения, которая предусматривала, во-первых, полновесную страховую модель, а, во-вторых, приватизацию части лечебных учреждений.

Внедрили и промежуточные идеи. Так, в марте 2005 г. министр сообщил о замене врачей-специалистов на врачей общей практики (ВОП), которые заместили обычную медсестру в регистратуре. Это привело к удорожанию медпомощи, росту врачебных ошибок и замедлению постановки диагноза. Поскольку ВОП получал обычно больше врачей-профессионалов, возник дефицит последних. Это снизило доступность здравоохранения и сильно навредило демографии.

Очередная озабоченность правительства состоянием нашего здравоохранения проявилась в 2008 г. В недрах Минздравсоцразвития был разработан документ о намерениях, получивший название Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. (курсив здесь и далее мой. — Г.Х.). Первым в планах зафиксировали превышение финансирования здравоохранения к 2020 г. до 5% от ВВП. Увы, пока удалось выйти только на 3,7%. Показатели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — 6%.

Двадцать девятого ноября 2010 г. приняли Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» № 326-ФЗ (ред. 25.12.2023), положивший начало сокращению лечебных учреждений и персонала. Далее отметились все, включая Президента (Указ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»); Правительство, утвердившее в том же году государственную программу «Развитие здравоохранения» и повторившую ее новым постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1640 (ред. от 18.09.2023); Минздрав, разработавший методические рекомендации, и, конечно, региональные правительства и минздравы со своими постановлениями, положениями и рекомендациями о новых системах оплаты труда. А еще выпускаются ежегодные Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников, предусматривающие переход к трехуровневому управлению вопросами организации заработной платы в бюджетной сфере. А еще нельзя не упомянуть генеральные, отраслевые (на два-три года) и иные соглашения партнерского типа.