Стандартизация трудовых договоров: ограничение свободы сторон или вынужденная унификация?

Аннотация

В статье анализируется такой способ ограничения свободы трудовых договоров, как их стандартизация. Приводятся примеры типовых и примерных форм трудовых договоров. Выявлено значение стандартизированных трудовых договоров: оказание правовой помощи субъектам трудовых отношений; формирование условий трудового договора, презюмируемых в Трудовом кодексе РФ; унификация правового регулирования трудовых отношений в отдельных сферах деятельности; отражение специфики регулирования трудовых отношений некоторых категорий работников и др.

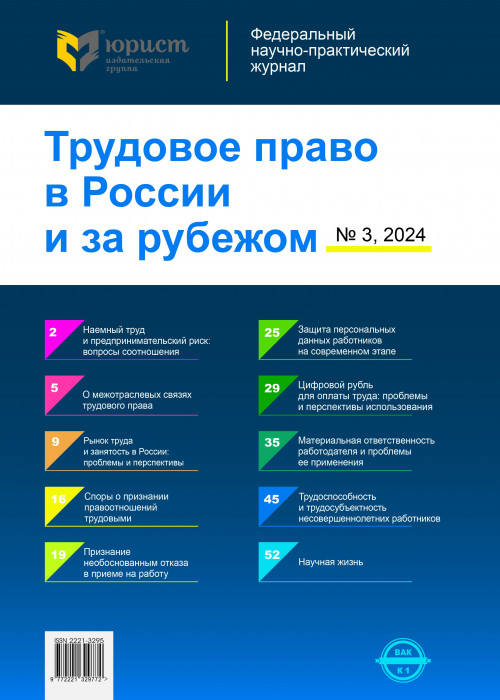

| Тип | Статья |

| Издание | Трудовое право в России и за рубежом № 03/2024 |

| Страницы | 12-15 |

| DOI | 10.18572/2221-3295-2024-3-12-15 |

В науке трудового права прочно сформировалось мнение о том, что свобода труда, провозглашенная в ст. 37 Конституции РФ, воплощается в свободе трудового договора. Еще в советское время видные ученые С.А. Иванов и Р.З. Лившиц писали: «Свобода труда, став в правовом опосредовании свободой трудового договора, выражается в ряде правомочий работника и предприятия». Наиболее последовательным сторонником этой концепции был Л.Ю. Бугров, который доказывал в своих работах, что свобода труда, будучи основополагающим принципом регулирования отношений, связанных с трудом, приобретает значение свободы трудового договора. Представитель московской школы трудового права И.К. Дмитриева отмечала, что «регулятивное значение принципа свободы трудового договора проявляется также в том, что участники рынка труда и возможные стороны трудового договора, во-первых, свободны в выборе друг друга, во-вторых, они свободны в заключении данного договора, и, в-третьих, они свободны в определении существенных (необходимых), а возможно и дополнительных (факультативных) условий этого договора».

Однако вспомним и скептическое высказывание одного из основоположников науки трудового права – Л.С. Таля, который заметил: «В действительности соглашение сторон в области трудовых отношений чрезвычайно часто сводится к простому согласию одного из контрагентов подчиняться определенному порядку вещей в известных пределах указаниям другого контрагента». Рассмотрим, каким образом задаются эти самые «известные пределы», ограничивающие свободу договора в части его содержания.

В отличие от Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), который к числу основных начал гражданского законодательства относит свободу договоров (ст. 1), Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) в качестве принципа правового регулирования провозглашает сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, ставя государственное нормирование на первое место.

Одной из составляющих свободы договоров согласно ст. 421 ГК РФ является свобода сторон определять условия заключаемого договора. Формально юридически такая свобода презюмируется в ч. 1 ст. 9 ТК РФ, устанавливающей, что регулирование трудовых отношений может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения трудовых договоров. Однако стоит отметить, что традиционная цивилистическая конструкция договора претерпела определенные изменения, трансформируясь в трудовой договор, и в частности, свобода договора в трудовых правоотношениях получила весьма условный характер. Бесспорно, возможности сторон трудового договора в определении его условий значительно скромнее, чем у субъектов гражданско-правовых сделок. Ограничение воли сторон при формировании содержания трудового договора осуществляется двумя основными требованиями закона. Во-первых, ст. 57 ТК РФ предписывает включать в трудовой договор обязательные условия, которые, кстати, не всегда носят договорный характер (например, условие об обязательном социальном страховании работника является требованием публично-правового характера и не зависит от усмотрения сторон). Во-вторых, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников, по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в трудовой договор, то они не подлежат применению (ст. 9 ТК РФ).

Однако здесь нужно сделать ремарку: определенные ограничения в свободе установления условий договоров характерны не только для трудового, но и для гражданского права. Известный цивилист И.А. Покровский писал о том, что свобода не может быть безграничной: «Известные ограничения принципа договорной свободы неизбежны, и весь вопрос заключается только в том, как далеко они могут идти и в каких терминах они могут быть выражены».