Современное состояние правового регулирования труда лиц с семейными обязанностями: дифференциация или дискриминация?

Аннотация

Анализ законодательного расширения круга работников, относимых к лицам с семейными обязанностями, и предоставляемых им трудоправовых гарантий позволяет констатировать отсутствие единого подхода к отнесению работников к указанной категории, в частности в связи с наличием определенных жизненных ситуаций и возраста ребенка, до достижения которого работникам требуется предоставление дополнительной защиты. Неоправданное расширение как круга лиц с семейными обязанностями, так и объемов их трудоправовых гарантий создает угрозу проявления дискриминации.

Ключевые слова

| Тип | Статья |

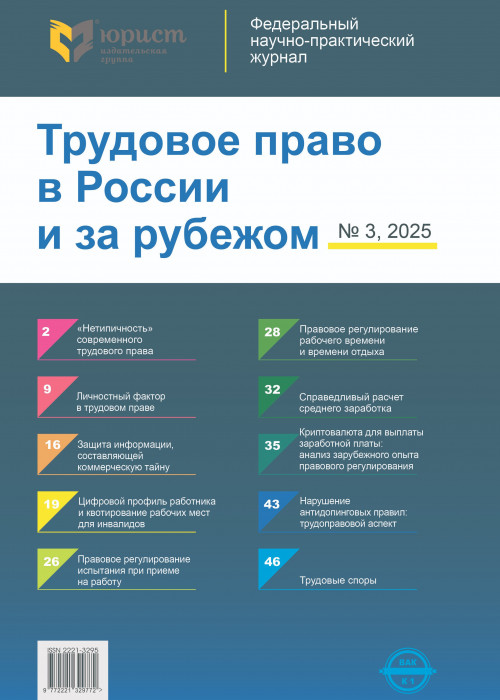

| Издание | Трудовое право в России и за рубежом № 03/2025 |

| Страницы | 39-42 |

| DOI | 10.18572/2221-3295-2025-3-39-42 |

Россия как социально ориентированное демократическое государство не только признает права человека, но и провозглашает принципы охраны труда и здоровья людей, обеспечения государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7, 38, 41 Конституции РФ). Вместе с тем закрепляется запрет дискриминации, поскольку государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от каких-либо обстоятельств (ст. 19 Конституции РФ). Права человека являются «приоритетной целью деятельности Российского государства, его органов и должностных лиц, призванной изменить положение человека, создать ему достойные условия для жизни, гарантировать свободу, равенство, социальную защищенность».

В трудовом законодательстве созданы все необходимые условия для реализации основных конституционных положений. Так, ст. 2 Трудового кодекса РФ среди основополагающих принципов правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений называет равенство прав и возможностей работников с одновременным закреплением запрета дискриминации в сфере труда.

Равноправие означает официально признаваемое равенство граждан в наиболее существенных правах. Однако различия между индивидами, носящие естественный характер (пол, возраст и т.п.), могут быть основанием для уменьшения или увеличения объема предоставляемых государством прав и обязанностей. Речь идет о единстве и дифференциации норм, что является характерной чертой правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Однако неизвестно, являлось ли сочетание единства и дифференциации в правовом регулировании принципиальной основой, на которой строилась продуманная политика, либо это был исключительно объективный и во многом стихийный процесс разделения элементов правовой системы в соответствии с возникающими общественными потребностями.

Дифференциация по своей сути — это позитивная дискриминация, когда различия, исключения, предпочтения, а также ограничения объективно обусловлены, к примеру, потребностью в повышенной социальной и правовой защите отдельных категорий работников. При этом «отступление от принципа равенства между людьми должно быть обосновано». Дифференциация без учета объективно существующих потребностей работников, работодателей и общества в целом сопряжена с опасностью перехода в дискриминацию — неоправданное ухудшение положения как работников, так и работодателей.